糖画3D打印机与传统手艺:替代还是共生?

引言

在成都的宽窄巷子,一位糖画艺人以铜勺为笔、糖液为墨,手腕翻飞间勾勒出龙凤呈祥的图案,引来游客阵阵惊叹;而在上海某科技展会上,一台3D打印机正精准喷射糖丝,十分钟内复刻出立体版的“冰墩墩”,孩子们兴奋地举着糖人拍照打卡。这一幕新旧交融的场景,折射出非遗技艺在数字化浪潮下的生存命题:当机器能够批量生产糖画,承载着千年文化记忆的手工技艺是否会走向消亡?

一、技术革新:糖画3D打印机的突破性价值

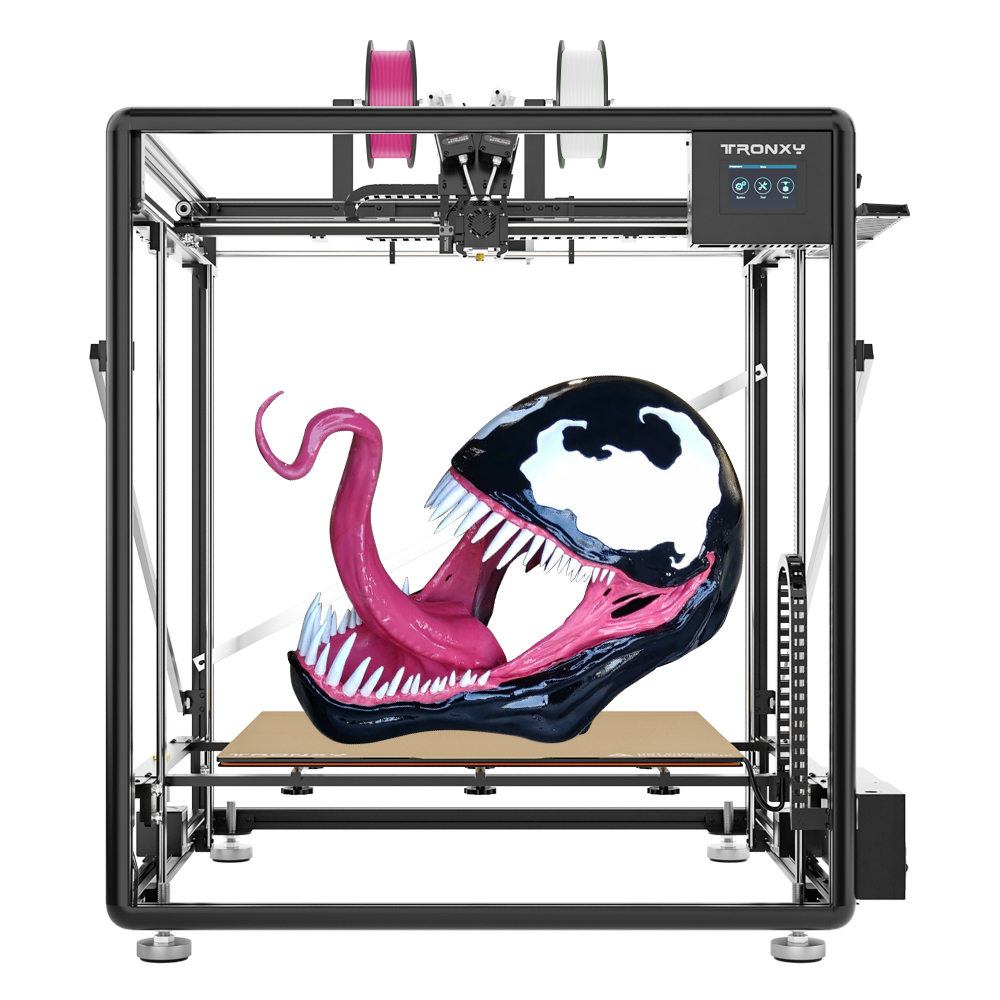

1. 从平面到立体的造型革命

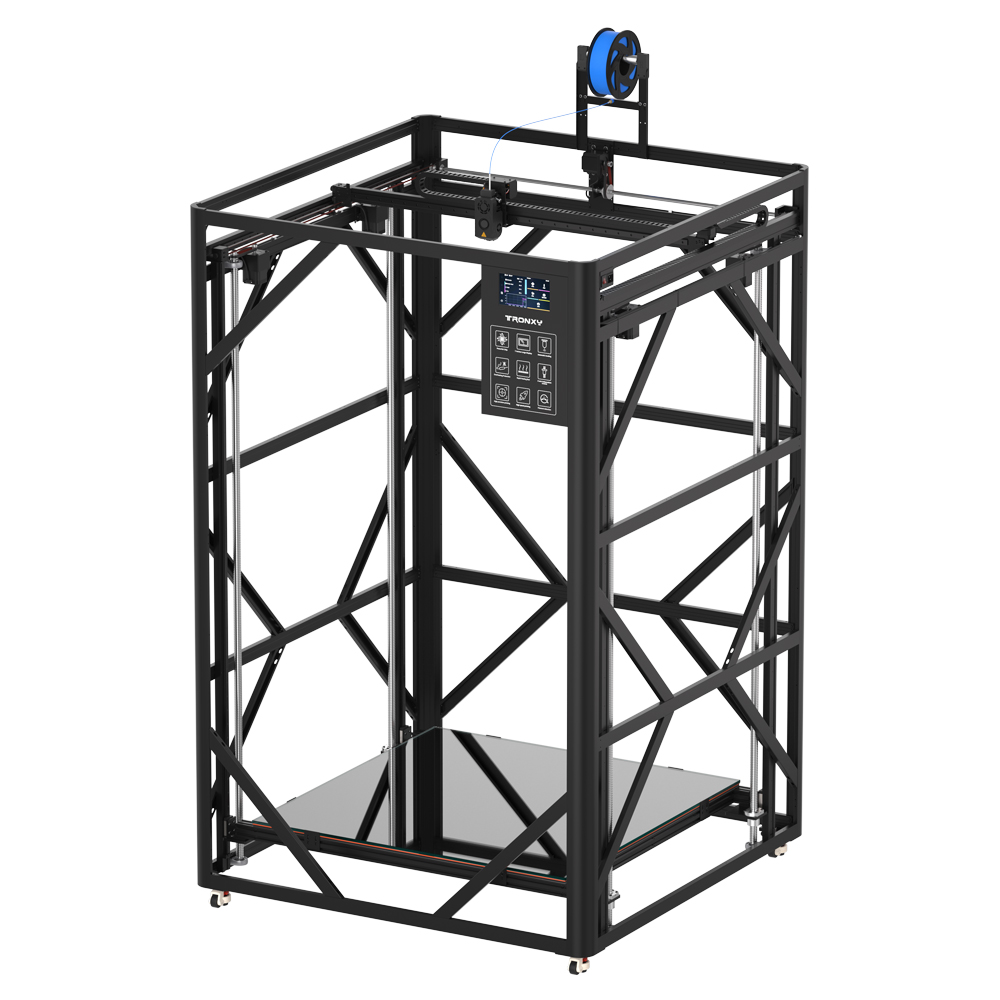

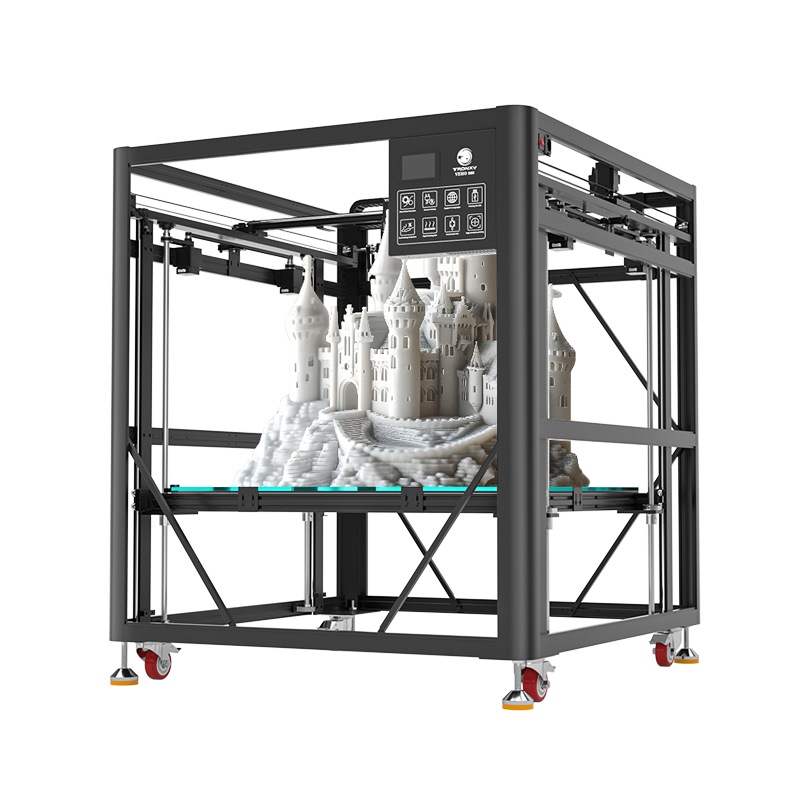

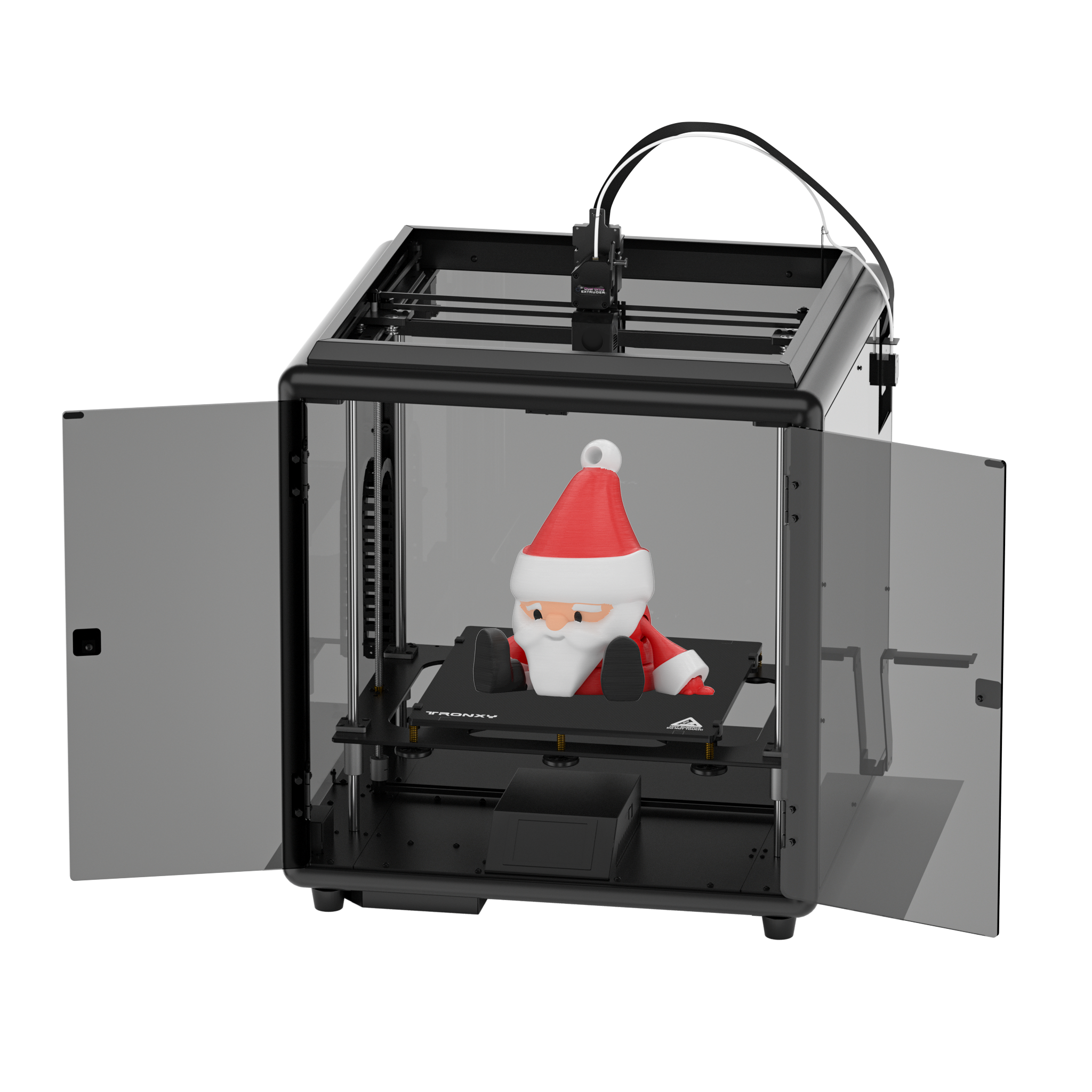

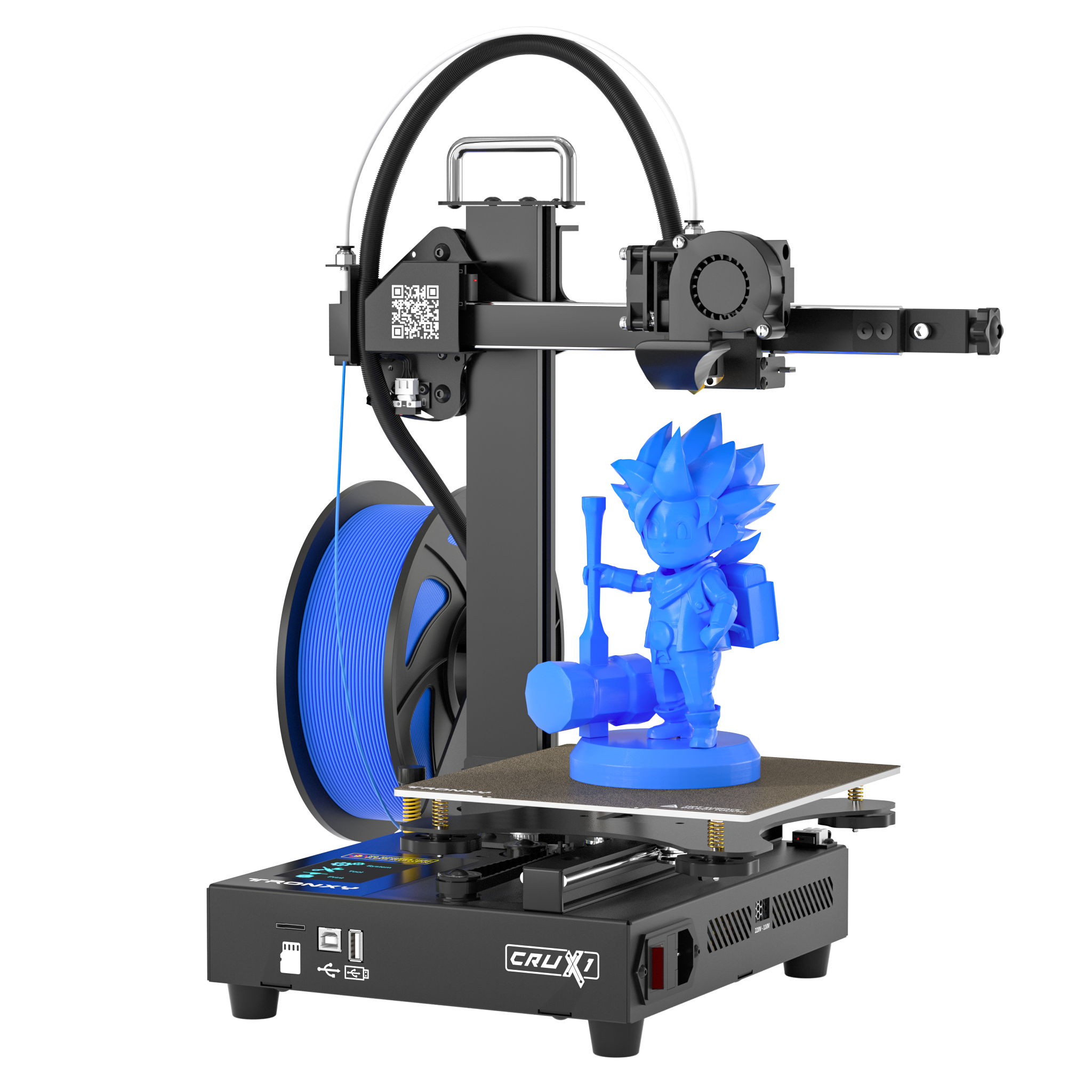

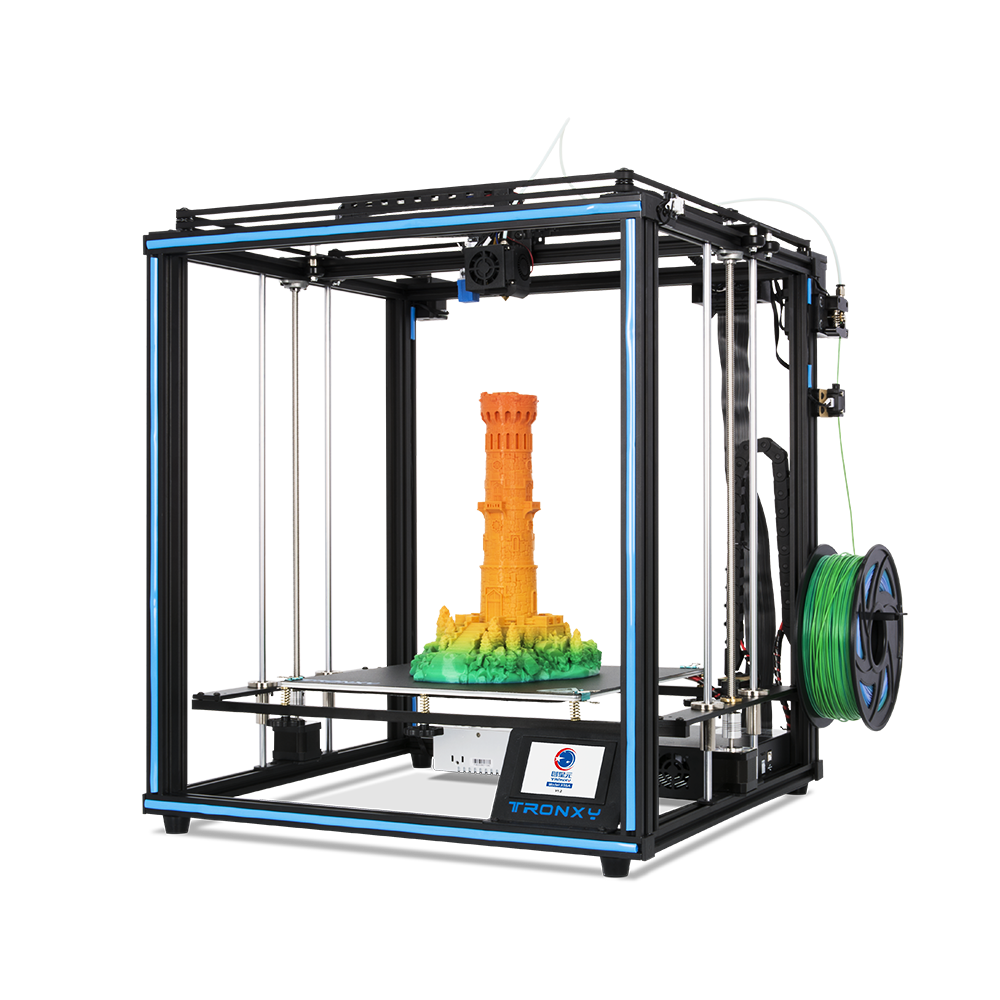

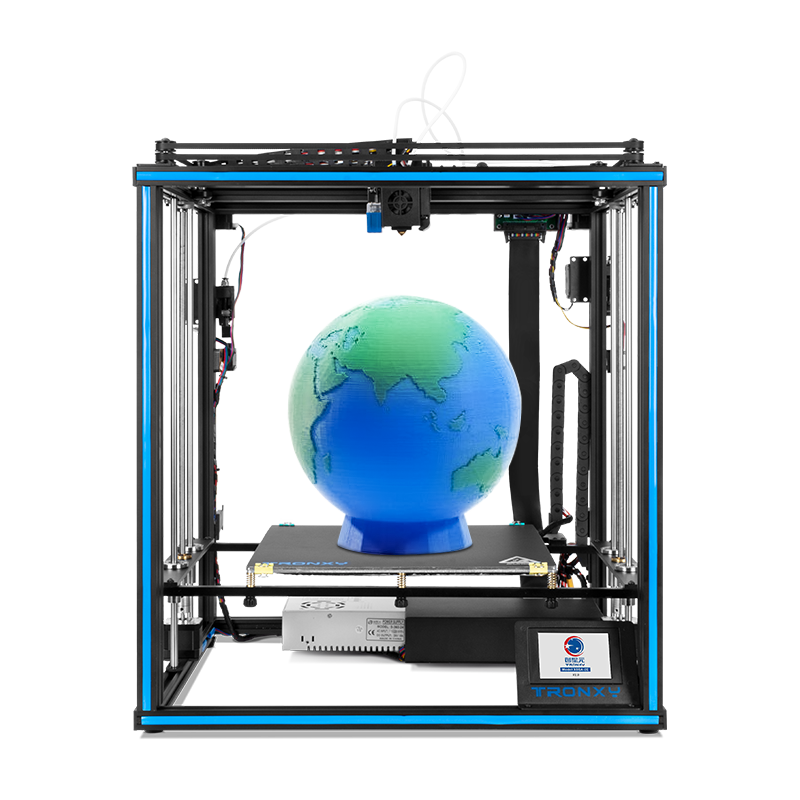

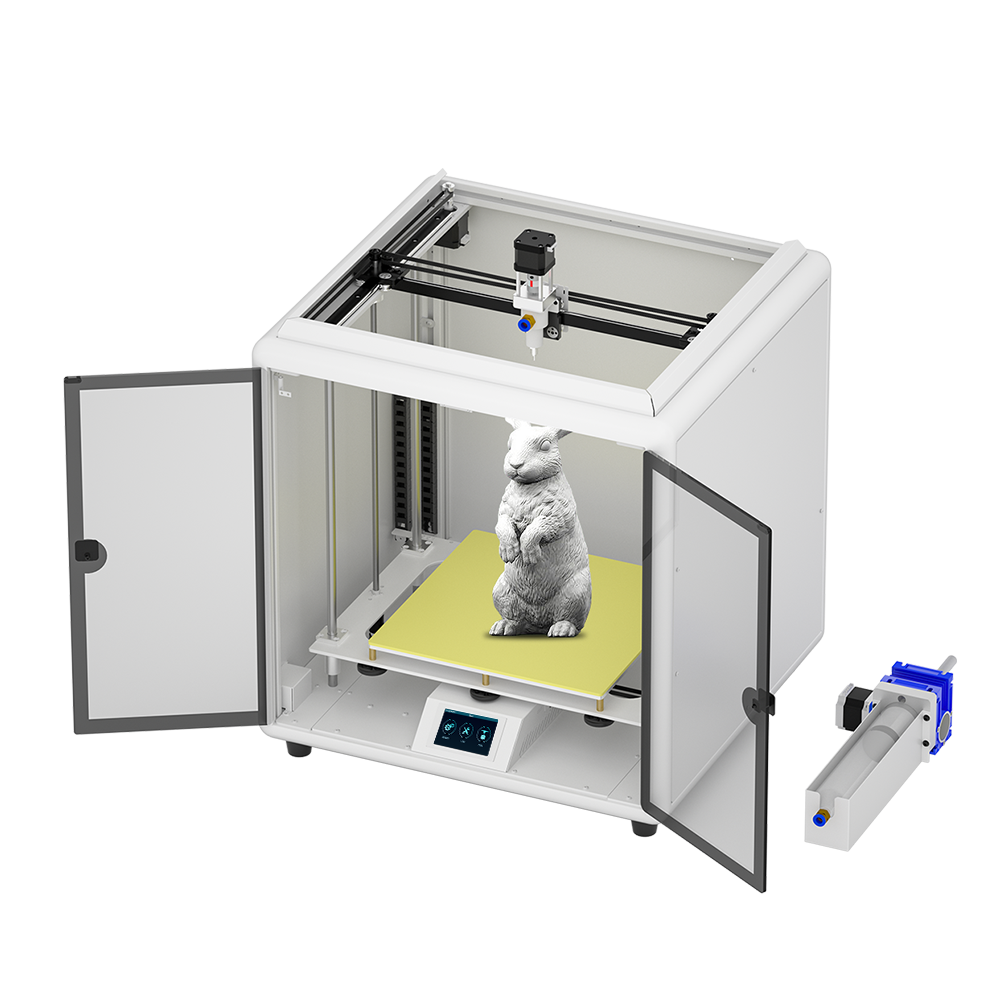

传统糖画受限于铜勺浇铸的平面化特性,难以实现复杂三维结构。而3D打印机通过数字化建模和分层制造技术,将糖画艺术推向新维度。如创星元研发的“糖画机”,采用食品级糖浆加热喷头,可制作高达30厘米的镂空糖塔,突破手工难以企及的精度极限(案例来源:2022年中国非遗创新展)。

2. 非遗传播的“破圈效应”

在杭州亚运会非遗体验区,3D糖画机日均接待体验者超500人次。数据显示,通过科技互动接触糖画的18-30岁群体占比达67%,较传统摊位提升3倍(数据来源:浙江省文旅厅调研报告)。年轻人在社交媒体分享“打印糖画”的过程,意外带火#老祖宗的智慧被赛博化了#话题,形成文化传播的裂变效应。

3. 产业化发展的新路径

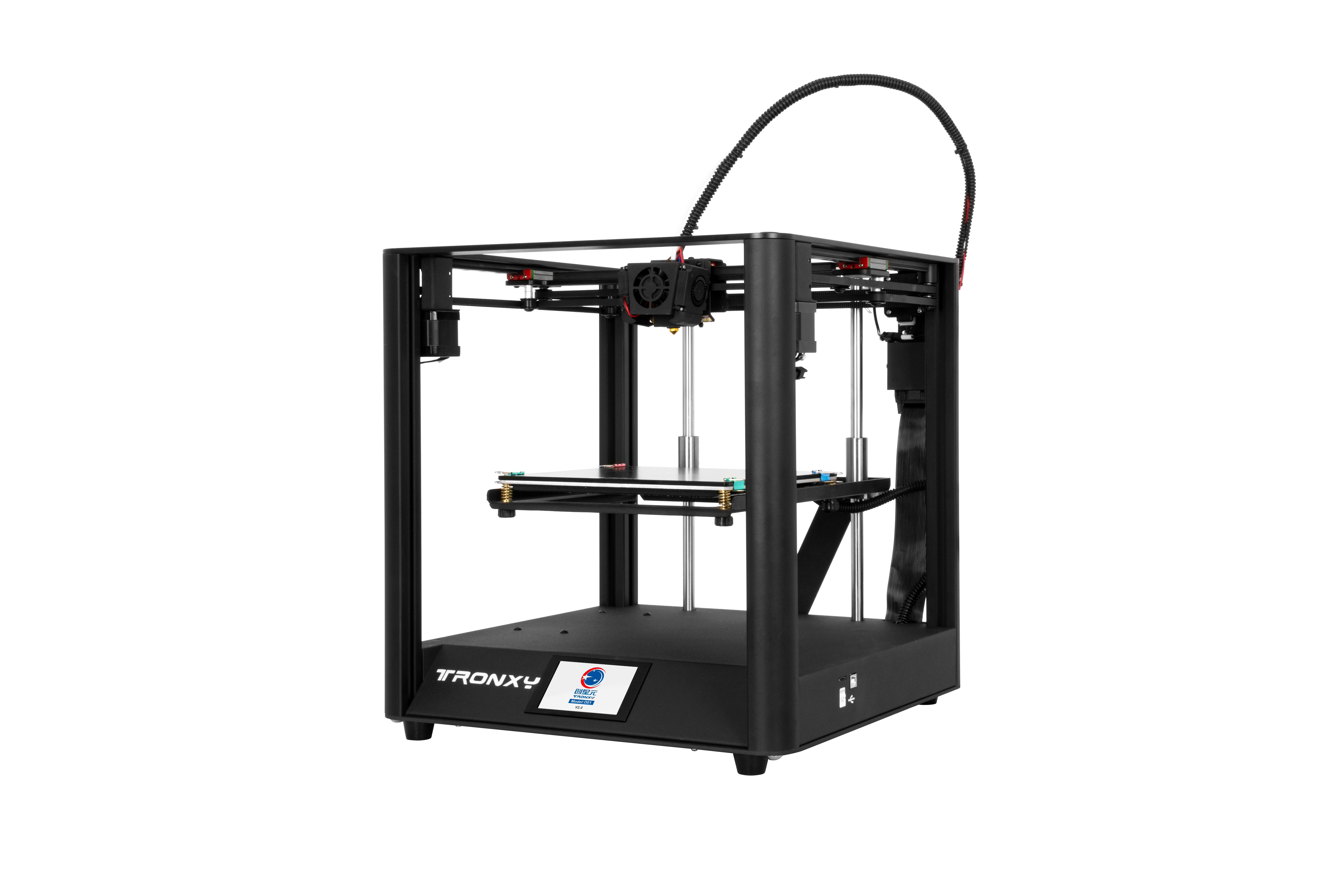

郑州科技学院团队开发的“智能糖画商业系统”,已实现扫码定制、无人化生产,单台设备日产能达200件,成本较手工制作降低40%。该项目在2023年中国“互联网+”创新创业大赛中斩获金奖,验证了技术赋能的商业化可行性。

二、坚守与挑战:传统糖画的不可替代性

1. 手作温度中的文化密码

“糖画不仅是手艺,更是心艺。”非遗传承人陈昌吉展示着家传的铜勺——这把光绪年间的工具已传至第五代。在他看来,机械制品缺失了关键文化符号:艺人根据糖液流速调整的呼吸节奏、根据顾客生肖即兴创作的互动智慧。某网络调查显示,78%的消费者认为“观看制作过程”是购买糖画的核心动机(数据来源:非遗消费趋势白皮书)。

2. 动态传承的技艺体系

从熬糖火候的“看烟辨温法”,到运勺力度的“三轻三重口诀”,糖画技艺包含200余项经验性知识。联合国教科文组织非遗专家裴钰指出:“这些通过肢体记忆传承的‘隐性知识’,难以被二进制代码完全解析。”某高校实验团队尝试用动作捕捉技术记录老艺人手法,发现同一图案每次制作的糖液轨迹误差率仍达12.7%。

3. 高端市场的价值锚点

北京某高端商场的手工糖画定制服务,单件售价达588元仍供不应求。对比实验显示,消费者对机械糖画的支付意愿仅为手工品的23%,且复购率相差5倍以上。这印证了经济学家提出的“逆工业化消费趋势”——越是技术发达时代,手作稀缺性价值越凸显。

三、共生之道:构建非遗传承的多元生态

1. 分工协作的“双轨制”模式

大众消费层:3D打印机承担景区伴手礼、快餐店儿童餐赠品等标准化需求;

文化消费层:手艺人聚焦高端定制、非遗展演等深度体验场景。

苏州平江路非遗工坊的实践表明,这种模式可使艺人收入提升60%,同时扩大消费覆盖面3倍。

2. 技术辅助传承的创新实践

深圳某科技公司开发的“AI糖画教学系统”,通过AR眼镜实时比对学员动作与大师数据,将原本3年的学习周期压缩至8个月。更值得关注的是,该系统已收录17位老艺人的“数字工艺库”,为濒临失传的地方流派保留火种。

3. 文化符号的再创造

故宫文创团队将3D打印糖画与《千里江山图》结合,开发出可食用的“青绿山水糖画灯”;抖音达人则通过直播手工制作航天器造型糖画,单场观看量破千万。这些案例揭示非遗创新的底层逻辑:技术是工具,文化内核才是永恒的价值原点。

四、争议与反思:警惕技术主义的文化陷阱

尽管糖画3D打印机展现诸多优势,学界与业界仍存担忧:

文化解构风险:机械复制的糖画是否消解了“一勺成画”的技艺神圣性?

代际传承断层:当年轻人满足于“一键打印”,是否削弱拜师学艺的动力?

标准化悖论:过度追求造型精准,是否会扼杀糖画即兴创作的艺术特质?

对此,清华大学美术学院教授李砚祖提出“非遗传承三原则”:技术为用、人文为本、创新有界。他特别强调:“我们可以用打印机复制糖画,但无法打印出老艺人掌心的茧、眼中的光,以及街头巷尾的烟火气。”

结语:科技与人文的平衡之舞

回望历史,糖画技艺本身便是技术进步的产物——从唐代的“糖供”到明清的转盘糖画,每次工具改良都推动艺术形态演变。在AI与机器人技术勃兴的今天,我们或许不必困于“替代与否”的二元对立,而应追求更高维度的融合:让机器拓展非遗的生存空间,让人工守护技艺的灵魂温度。正如景德镇陶工未曾被流水线取代,糖画的未来,注定是3D打印机与铜勺共舞的时代。